ブログ

ブログ|ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社(PHJ)

-

ブログ2023.06.13

国の施策に「疑心暗鬼」?

いつもお世話になっております。

PHJの堀内です。

最近、「マイナンバー制度」に関するトラブルが相次いでいるというニュースが連日、報道されて

いますね。

「全く別人の医療情報を閲覧できる状態だった。」

「コンビニで住民票を取ったら別人の内容だった。」

それに対して、

加藤厚労相は、 「入力時におけるミスがあって、えー、マイナンバーカードにそれ以外の人の情報がくっついていた。」

デジタル庁は、マイナンバーとひも付けることで国の給付金などを受け取る公金受取口座に、本人ではない家族名義とみられる口座がおよそ13万件も登録されていたことが明らかにと。

皆様、どう思いますか。

私が、思ったのは、「消えた年金記録問題」。

記録の訂正が進み、一応の決着とされている消えた年金記録問題ですが、実はまだ未解決だということはご存じですか?

実際に記録が解明したのは約3000万件ほどで、特別便の回答がなかったり、持ち主の手がかりすら得られなかったり、今なお約2000万件もの年金記録は、解明困難ということで未解決のままとのこと。

「マイナンバー制度」のトラブルを、人為的ミスなどととらえる大臣がいることに、根本の問題があるのです。

間違いなく「制度設計」のミスでしょう。

2023年度「骨太方針」でも何度か言及されている「PDCA」を、本当に国は解っているのでしょうか。

「マイナンバー制度」も「消えた年金記録問題」と同じように、取り返しがつかない汚点となりますよ。

過去の失策から学ぶべきでは?

さて、上場企業に求められている「内部統制」。

その内部統制は、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング(監視活動)及びIT(情報技術)への対応の6つの基本的要素から構成されています。

我が国のIT(情報技術)への対応、内部統制は大丈夫かと疑心暗鬼になります。

ちなみに、「内部統制」ということで、

先日、「厚生省援護局福祉基盤課」に聞いてみました。

「改正社会福祉法における、会計監査人設置の動向」。

本来の予定から2023年度まで延期された「収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人」の会計監査人の設置義務がどうなっているか?

結論。

「現在、検討中です。」

「2023年度から設置義務で、現在、検討中は無いのではないか。」

「・・・・・・・・」

「何を検討されていますか。」

「・・・・・・・・」

「延期ですか?凍結ですか?」

「それも含めて、検討中です。」

会計監査人を設置する一定規模以上の社会福祉法人を「特定社会福祉法人」とする

改正社会福祉法の制度設計に問題があったのでしょうか。

「検討中」の中には、様々な業界団体の同意ということがあるのでしょうか。

それにしても、国民の一人として納得できません。

話は変わりますが、

いまだに、「科学的介護の推進?」

「2027年度を目処に成果を重視する仕組みを介護報酬制度に創設する方針?」

「本当なの、また、方針変更するんじゃない。」とおっしゃれる経営者様の声を聞くことがあります。

過去のご経験からの「疑心暗鬼」は理解できます。ですが、それは、ありません。なぜなら、時代の

必然ですから。

福祉業界の経営者の皆様。

企業・法人の「今後の将来設計」に課題はありませんか?

お気付きでしたら、

取り返しがつかない汚点にならないよう、

過去のご経験から学ぶべきです。

また、「骨太方針」でも言及している根本的な「PDCA」による、点検・評価が、

今こそ、必要ではないでしょうか。

「時代の転換点」での必須です。

また、それをしないと「職員」「国民」からの不信感を招きますよ。

PHJは、そのお手伝いをさせていただきます。

是非、ご連絡をください。

それでは、コマーシャルです!

下記LPをご高覧いただき、入会・入塾を是非、ご検討ください。

・第3期 認知症あんしん生活実践ケア研究会

https://81j03.hp.peraichi.com/FRCFC・虐待・不適切ケア・不適切保育・パワハラ殲滅塾

-

ブログ2023.06.12

今、大切な「ワイズスペンディング」とは?

いつもお世話になっております。

PHJの堀内です。

2023年度の「骨太の方針」の原案が、7日に示されました。

「新しい資本主義」の推進という大きな目標のもとに、

リスキリングの強化。経済の再生と財政の健全化を両立。

さらには、持続可能なGX(グリーントランスフォーメーション)やDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速化。

スタートアップの活性化による産業構造の変革。

官民パートナーシップによるサプライチェーンの強化などが掲げられています。

そして、少子化問題に対する取組として「子供の未来戦略方針」の策定が予定され、具体的な行動指針となることが期待されています。

さて、「骨太の方針」では、2015年から7年連続で、「ワイズスペンディング」という言及があり、

今回も、「・・・行財政の徹底した効率化や無駄の排除、EBPM(証拠に基づく政策立案)を通じた成果につながる賢い財政支出(ワイズスペンディング)の徹底」。

また、「持続可能な社会保障制度の構築」の中でも「医療・介護等の不断の改革により、ワイズスペンディングを徹底し、保険料負担の上昇を抑制することが極めて重要である。」と。

「ワイズスペンディング」とは、経済学者のケインズの言葉。不況対策として財政支出を行う際は将来的に利益・利便性を生み出すことが見込まれる事業・分野に対して選択的に行うことが望ましい、という意味で用いられます。

そして、「ワイズスペンディング」を効果のある取組とするために、昨年5月に公表された財政制度等審議会の「歴史の転換点における財政運営」の中で、「アウトカム・オリエンテッド・スペンディング」という新しい考え方が盛り込まれました。直訳すると成果志向の支出ということ。

どのようなアウトカムの実現を目指して財政を支出するか、これを事前に明確化するもので、エビデンスに基づく政策立案であるEBPMの考え方に近いものだといわれています。

福祉業界の経営者の皆様。

皆様にとっての、「ワイズスペンディング」とは、

何でしょうか。

「骨太の方針」でも強調されている「人への投資」では

ないでしょうか。

「課題解決を成長のエンジンに変え、持続可能な経済を実現」は、

2022年度の「骨太の方針」のテーマ。

課題の解決を先送りするのではなく、

成長のエンジンに変える。

そのためにも、「人への投資」が急務なのです。

それでは、コマーシャルです!

下記LPをご高覧いただき、入会・入塾を是非、ご検討ください。

・第3期 認知症あんしん生活実践ケア研究会

https://81j03.hp.peraichi.com/FRCFC・虐待・不適切ケア・不適切保育・パワハラ殲滅塾

https://6ge61.hp.peraichi.com/senmetsujuku

-

ブログ2023.06.09

この本、購入して全ページお読みください

いつもお世話になっております。

PHJの谷本です。

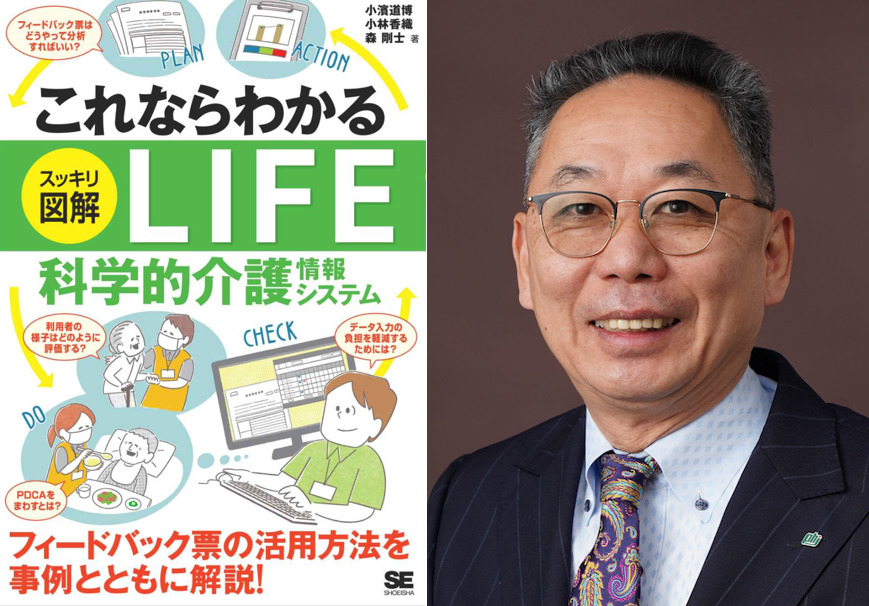

2023年3月22日に発売された、この本。

全国的に介護業界で知らない人はいない「小濱道博」先生が主たる著者です。

小濱先生は札幌出身、谷本は同郷です。

何と!!!!!!!この本には、「科学的介護」の導入の具体的な「理論」が紹介されています。

そして、その理論を皆さんが経営する介護施設に導入し、全職員にマスターさせるには、以前より、PHJは「4年は必要」と断定しています!外部専門家が入った上で4年間です。

でも4年経てば、2027年度介護報酬改定ですから、「アウトカムフレームの報酬体系」にエントリーが間に合います。

教育投資、必要です。理事長の皆様!

キーワードは、

①介護倫理観のゼロから教育

②科学的マネジメントと科学的コミュニケーションのスキル醸成

③自立支援介護学のマスターと実践、そしてアウトカムを実現

まずはこの書籍をお読みください。ポイントは第6章P137から・・・・。

ではまた!

Coming Soon!

それでは、コマーシャルです!

下記LPをご高覧いただき、入会・入塾を是非、ご検討ください。

・第3期 認知症あんしん生活実践ケア研究会

https://81j03.hp.peraichi.com/FRCFC・虐待・不適切ケア・不適切保育・パワハラ殲滅塾

https://6ge61.hp.peraichi.com/senmetsujuku

-

ブログ2023.06.08

「社会的ジレンマ」〜待機者が減少しているにもかかわらず特別養護老人ホームを整備しようとする市町村について

いつもお世話になっております。

PHJの谷本です。

札幌市をはじめ特別養護老人ホームの過剰整備が社会福祉法人経営者の中で問題視されています。特養以外に住宅型有料老人ホーム・介護付き有料老人ホーム・重度要介護高齢者対象のサービス付き高齢者向け住宅など過剰整備による競争激化により特別養護老人ホームはこれ以上整備の必要がないとの真摯な社会福祉法人経営者の声が全国に満ち溢れています。

何故、整備を進める?誰かの、個人的な利益誘導のため?

皆さんは「社会的ジレンマ」という言葉を聞いたことがありますか?

「社会的ジレンマ」とは、社会や個人の間に生じる相反する価値や利益の衝突や矛盾を指す概念です。

「社会的ジレンマ」を定義した学者としては、ルイス・コズルモスキー(Lewis A. Coser):が知られています。社会学者であり、「社会的ジレンマ」という用語を初めて提唱しました。彼は社会的ジレンマを、異なるグループや個人の間での利益や価値観の衝突や矛盾と定義しました。

具体的には、ある選択や行動が一部の人やグループにとっては有益である一方で、他の人やグループにとっては不利や損失をもたらす場合に生じます。「社会的ジレンマ」では、どの選択や行動を取るべきかについての葛藤や議論が生じ、社会全体のバランスや公正さを追求するための課題や難題が生じることがあります。

社会的ジレンマの例としては、資源の分配や福祉政策の設計、環境保護対策、倫理的な問題などが挙げられます。例えば、ある政策が一部の人々には利益をもたらす一方で、他の人々には不利益をもたらす場合、その政策の適正性や公平性についてのジレンマが生じます。また、環境問題においても、経済的発展と自然環境の保護の間に緊張が生じ、どのようなバランスを取るべきかについてのジレンマが存在します。

社会的ジレンマの解決には、公平性、持続可能性、多様性の考慮が重要です。様々なステークホルダーの意見や価値観を尊重し、対話や協力を通じて解決策を模索することが求められます。また、社会的ジレンマは常に変化するため、柔軟性を持って課題に取り組むことが重要です。

特別養護老人ホームの整備には財政的な負担が伴います。要介護高齢者の待機者減少は図らずも実現してしまっており、行政が予算を使うとすれば、優先は介護人材の増大を目指すための、それに関連した施策に税金を使うべきです。さらには、地域ベースの「科学的介護」を提供する介護サービス事業者の増大(東京都のような介護度改善に報奨金支給など)や在宅ケアの強化によって、高齢者が自宅で安心して暮らせる環境を整備することも重要です。限られた予算を最大限活用するためには、特別養護老人ホームだけでなく、包括的な介護政策の検討が必要です。

皆さんはどう思われますか?

Coming Soon!

それでは、コマーシャルです!

下記LPをご高覧いただき、入会・入塾を是非、ご検討ください。

・第3期 認知症あんしん生活実践ケア研究会

https://81j03.hp.peraichi.com/FRCFC・虐待・不適切ケア・不適切保育・パワハラ殲滅塾

https://6ge61.hp.peraichi.com/senmetsujuku

-

ブログ2023.06.07

組織を劣化させる経営の要因

いつもお世話になっております。

PHJの谷本です。

昨日、ある医療法人の理事長とZoomで、医療職や介護職・福祉職のコミュニケーション能力の向上のためにどのような評価指標があるか否かや認知心理学や応用行動分析学による教育や仕組みづくりの有効性について話し合いをさせていただきました。

その中で・・・・「多くの介護現場、ボロボロですよね・・・・」との発言、危機感を同じにしました。

介護現場が劣化する要因とは何なのか?

組織を劣化させる経営の要因とは

ChatGPTに訊いてみます。

⇩

組織を劣化させる経営の要因はいくつかあります。以下にいくつかの主な要因を挙げます。

- リーダーシップの欠如: 組織を劣化させる最も重要な要因の一つは、リーダーシップの欠如です。リーダーがビジョンや方向性を提供せず、組織の目標や戦略を明確にしない場合、組織は混乱し、目標達成に向けた取り組みが妨げられる可能性があります。

- コミュニケーションの不足: 組織内での効果的なコミュニケーションの欠如は、情報の共有や意思決定の遅延、意見の衝突などを引き起こします。コミュニケーションの不足は、組織内の連携や協力を損ない、情報の歪曲や誤解を生み出し、組織全体のパフォーマンスを低下させる可能性があります。

- 従業員の不満やモチベーションの低下: 従業員が不適切な処遇を受けたり、報酬や評価制度が不公平であったりすると、従業員の不満が生じ、モチベーションが低下します。モチベーションの低下は生産性や仕事の品質に影響を与え、組織全体のパフォーマンスを悪化させる要因となります。

- 組織文化の問題: 組織文化は、組織内の行動規範や価値観の集合体です。組織文化が健全でない場合、不正行為や不適切な行動が広がる可能性があります。また、組織文化が変化に対応できず、柔軟性や革新性が欠如している場合も劣化の要因となります。

- 労働環境の問題: 労働環境の悪化は、組織の劣化につながる要因です。過度のストレス、ワークライフバランスの欠如、健康や安全に対する配慮の不足などが労働環境の問題として挙げられます。労働環境が悪化すると、従業員の健康や幸福感が低下し、パフォーマンスが低下する可能性があります。

これらの要因が複合的に影響し、組織のパフォーマンスや効果性を低下させる可能性があります。組織の健全性を維持するためには、リーダーシップの強化、効果的なコミュニケーションの確立、従業員の満足度とモチベーションの向上、健全な組織文化の構築、労働環境の改善などに取り組む必要があります。

では、次のクエスチョンです。介護現場の劣化の要因とは?

⇩

介護現場を劣化させる要因はいくつかあります。以下にいくつかの主な要因を挙げます。

- 人材不足と負担の増加: 介護現場では人材不足が深刻な問題となっています。介護の需要が高まる一方で、介護士や看護師の不足が続いています。これにより、現場のスタッフは負担が増加し、長時間労働や過重な業務が発生します。人手不足と負担の増加は、スタッフのストレスや疲労を引き起こし、サービスの質や安全性に影響を与える可能性があります。

- 不適切な労働環境: 労働環境の悪化も介護現場を劣化させる要因です。過度のストレス、ワークロードの過剰、時間的な制約、不十分な休息や休暇の提供などが問題となります。これにより、スタッフのモチベーションや健康状態が低下し、業務への取り組みやパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。

- スキルや知識の不足: 介護現場では、高齢者の多様なニーズに対応するために、スキルや知識の継続的な向上が必要です。しかし、スタッフのスキルや知識の不足がある場合、適切なケアやサポートを提供することができなくなります。これは高齢者の安全や福祉に悪影響を及ぼす可能性があります。

- コミュニケーションの不足: 介護現場では、スタッフ同士や患者・利用者とのコミュニケーションが重要です。しかし、コミュニケーションの不足や不適切なコミュニケーションがあると、情報の共有や意思疎通が困難となります。これにより、連携の不足やミスの発生、不満や不安の増加などが起こり、サービスの品質や安全性に影響を与える可能性があります。

- 組織文化の問題: 介護現場においては、健全な組織文化が重要です。しかし、組織内でのコンフリクト、不適切な指導や管理、不正行為の存在など、組織文化の問題がある場合、スタッフの士気やモチベーションが低下し、サービス提供に悪影響を及ぼす可能性があります。

これらの要因が介護現場において劣化を引き起こすことがあります。労働環境の改善、スタッフの教育と能力開発の支援、適切なコミュニケーションの確立、組織文化の健全化など、これらの課題に対処することが重要です。

フォームの始まり

フォームの終わり

これが生成A Iによる現在時点の見解です。

未完成のChat GPTレベルでの解に、私たち人間の経営者は対応できているでしょうか?

Coming Soon!

それでは、コマーシャルです!

下記LPをご高覧いただき、入会・入塾を是非、ご検討ください。

・第3期 認知症あんしん生活実践ケア研究会

https://81j03.hp.peraichi.com/FRCFC・虐待・不適切ケア・不適切保育・パワハラ殲滅塾

-

最近の投稿

- 人間の心とは・・・・・・。 2024/01/16

- 心根のいいヤツ! 2024/01/15

- 社会福祉法人は「営利を追求してはならない」?〜「社会福祉法人の財務目的:赤字経営は許されない理由」 2024/01/12

- 経営者と「行動」 2024/01/11

- 2024年介護報酬改定は、中継ぎ改定 2024/01/10

-

アーカイブ