記事一覧

ブログ | ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社 | 社会福祉 介護事業 コンサル

-

ブログ2023.09.21

ドラッカーから学ぶ「科学的介護」の未来:非認知ニーズと「顧客の創造」を繋げる新時代の介護

みなさん、お元気ですか?

経営者としての、施設長としての、管理者としての、本日1日のあなたの仕事の「意図」はどのようなものでしょうか?

ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社(PHJ)の谷本です。

今日の健康と福祉の世界において、当然に「介護」はその中核をなすテーマの一つです。

しかし、「お世話型介護」「安静介護」「自律支援型介護」といった既存のケアモデルに疑問を持ち始めている専門家や行政も多くなってきました。

東京都では2023年から「要介護度の軽減」を成し遂げた施設に報奨金を支払う制度を始めたことも話題になっています。

今回取り上げるのは、既存の価値観や今までの介護業界の常識の次元を超えた「科学的介護=リエイブルメントケア」の革新的な可能性と、それが満たすべき「非認知ニーズ」という新たな領域です。

そして、すべてを繋げるのは経営の神様、ピーター・ドラッカーが語った「顧客の創造」という概念です。

非認知ニーズとは?

非認知ニーズとは、基本的な生活ニーズ(食事や衣服、シェルター)や認知的ニーズ(知識や情報)を超えた、人々が心の底から求めているものです。これには、尊厳、自立、社会参加、幸福感などが含まれます。

ドラッカーの「顧客の創造」

ピーター・ドラッカーは、企業の使命は顧客満足を超えて「顧客の創造」にあると述べました。顧客が何を欲し、何に価値を見い出すのかを深く理解し、それを形にすることが、企業や組織の最終目的です。

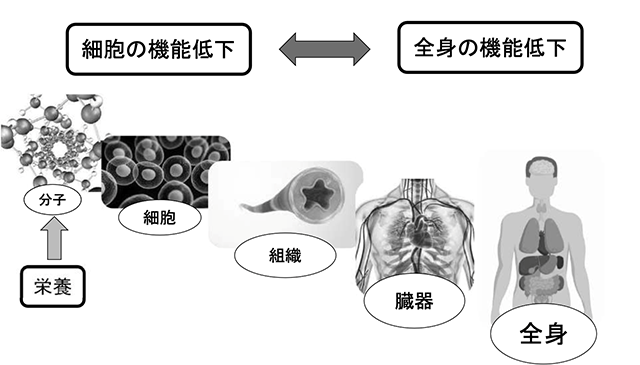

科学的介護=リエイブルメントケアとその重要性

「科学的介護」は、従来のケアの枠を超え、リハビリテーション的要素を取り入れ、一人一人の顧客(患者や高齢者)に合わせたケアを提供します。これは個々の「非認知ニーズ」にも対応しており、自立と尊厳を促進することで、顧客を「創造」する道を開きます。

社会への影響

- 1. 高齢化社会の課題解決: 科学的介護は高齢者が自立して生活できる可能性を広げます。

- 2. 医療費削減: 効率的なケアによって、長期的な医療費を削減できます。

- 3. 人々のQoL(Quality of Life)向上: 非認知ニーズを満たすことで、全体的な生活の質が向上します。

- 結論:非認知ニーズと「顧客の創造」を中心に

- 「顧客の創造」は単なるビジネスの成功ではなく、社会全体への貢献とも言えます。

科学的介護は、その架け橋となりうる革新的なモデルです。

要介護高齢者やご家族の「非認知ニーズ」を理解し、それに対応する形でケアを提供することで、真の意味での顧客創造が可能となります。

そしてそれは、ただ顧客を満足させる以上の、深い使命を果たすことにつながるのです。

未来は「科学的介護」によって、より明るく、より人々が幸せを感じる場所になるでしょう。

この新しいケアモデルが普及することで、一人でも多くの人がその恩恵を受け、より良い人生を送れるようになるよう、経営者の皆様、一歩足を踏み出しませんか?

では、また!

-

ブログ2023.09.20

PHJによる「科学的介護」の教育サービスは2つ

みなさん、お元気ですか?

経営者としての、施設長としての、管理者としての、本日1日のあなたの仕事の「意図」はどのようなものでしょうか?

ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社(PHJ)の谷本です。

【「科学的介護の先行研究=自立支援介護学の考え方】

PHJが提供しているコンサルティングサービスの中でこのような名前のトレーニングがあります。

それは、「PHJ科学的介護-LMCEメソッド」といいます。

L=Leadership(科学的リーダーシップ)

M=Management(科学的マネジメント)

C=Communication(科学的&モデリング的コミュニケーション)

E=Ethics(科学的介護の前提〜要介護高齢者視点の8つの介護倫理)

訪問しながら毎月1回ご指導と仕組みづくりにお邪魔するのが、この名のとおり

「PHJ科学的介護-LMCEメソッド」コンサルティング

Zoomオンラインで提供するのが、「科学的介護AtoZ研究会」。

最終目的は「ご利用者のウェルビーイング」。

近々、無料説明会を開催します。

お楽しみに!

では、また!

-

ブログ2023.09.19

「徳」ありますか?

いつもお世話になっております。

PHJの堀内です。

先週、内閣改造。

岸田首相は記者会見で、「この内閣は変化を力にする内閣だ」と。

また、「われわれの前に流れている変化の大河はまさに100年に1回ともいえる時代を画する」。

「明治維新、戦後復興などわが国はこれまでも変化をチャンスにし、チャンスを力にしてきた歴史がある。大きな変化を前に、当時はとても実現不可能と思われた経済成長や豊かな社会づくりを実現した歴史がわれわれにはある」と。

その上で「変化を力として閉塞感を打破し、所得であれ、暮らし・福祉であれ、外交関係であれ、あすはきょうより良くなる、誰もがそう思える国づくりを一緒に行っていこうではないか」と。

その通り!

でも、支持率は上がりますでしょうか。

経営の神様、松下幸之助氏は、「人間として一番尊いものは徳である」とし、

国家もまた同じであると。では、国家の「徳」とは。

それは、“国民の良識の程度、民度の高さ”だと。

100年に一度ともいえる激動の変化の時代。

もう一度、考えなくてはならないのは、“国民の良識の程度、民度の高さ”ではないでしょうか。

国民の良識の程度、民度が、下がっていると思われるニュースがあまりにも多いですね。

それが、まさに「閉塞感」になっているように思います。

松下幸之助氏は、こんなことをお話しされています。

「人間が人間を動かすということはな、これは、なかなか難儀なことや。力で、あるいは、命令で、あるいは、正しい理論で動かすということも、それはそれでできないことはないけどね。(中略)なんと言っても根本的に大事なのは、徳、人徳やな、それをもって、いわゆる心服させるというか、ついていこうと思わせることやな。

お釈迦さんは、偉大な徳の持ち主やったと思う。お釈迦さんの言ってることが、大衆の心を打ったということもあるけれど、きみ、お釈迦さんの徳の前では、狂暴な巨象でさえ、跪(ひざまづ)いたと言われてるそうや。(中略)指導者、経営者に反対する者、敵対する者もおるやろう。それに対して、正しいからと言って、対応する、あるいはある種の力を行使することもいいが、それだけに終わるとな、それがまた、新たな反抗を生むことになってしまうわけや。

力を行使しつつも、いや、それ以上に、そうした者をみずからに同化せしめるような徳性を養うために、自分の心を磨き、高めることを怠ったら、あかんな。部下は、徳がないとついてこんわ。わしもまだまだやけどな。」と。

こんなエピソードも、

「経営者の条件とは何ですか」って聞いたら、真っ先に

「運が強いことや。」。

矢継ぎ早に、「運を強くするにはどうしたらいいですか」と聞いたら、

「徳を積むことしかない。」と。

「丁寧に心を込めて一人ひとりに接していけば、ありがとうと感謝され、自分が病に臥せたり仕事がうまくいかずに腐っていたりする時に、見返りなく手を差し伸べてくれる。そういう感謝の人間関係で結ばれた人が周囲に何人いますか。」と。

PHJが推進する科学的介護の根本哲学は、「ご利用者様の尊厳」です。

介護業界の経営者の皆様!

「変化をチャンスに!」

今まさに、科学的介護時代という変化の時です。

企業・法人の「徳」、経営の「徳」を再確認されてはいかがでしょうか。

「職員がついてこんわ。」となりませんように。

-

ブログ2023.09.15

科学的介護の成功を左右する存在=看護師

みなさん、お元気ですか?

経営者としての、施設長としての、管理者としての、本日1日のあなたの仕事の「意図」はどのようなものでしょうか?

ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社(PHJ)の谷本です。

PHJで「科学的介護」教育導入コンサルティング・トレーニングを行う中で、「科学的介護」の実質的な

先行研究である「自立支援介護学」理論による介護現場での教育及び実践のコーチングを受けて、現実に

「廃用症候群からの回復」「健康の回復と維持」「認知症行動・心理症状(BPSD)の消失・緩和」などの

アウトカム(成果)を着実にお示しになる社会福祉法人・医療法人・株式会社・有限会社と、いつまで経って

もアウトカム(成果)が現れてこない、結びつかない社会福祉法人に分かれる場合があります。リアルな話。原因は、ただ一つ、「看護師さんが、自立支援介護学理論を、素直に実践のサポートをしてくれない場合」です!

逆に、「看護師さんが、愚直に自立支援介護学理論を、前に進めるために介護職を全面的に後方支援してくれる、

優秀な看護部門のマネジメント職がいらっしゃる場合は、びっくりするようなアウトカム(成果)をお出しになる」

ことが多いです!さあ、この場合、前者の「看護師さんが、自立支援介護学理論を、素直に実践のサポートをしてくれない場合」、

どうしたら良いと思われますか?理事長、施設長へお聞きしています!

理事長、どうしたら良いと思われますか?

答えは・・・・・・・・。人事上の決断をすること、です。

責任は、理事長が取るもの、法人の方針、介護方針に合わせようとしない者は、説教しても変わりません。

それを変えることができるのは「組織の仕組み」のみ。具体的には、法人の「指導教育規程」に則り、口頭指導を積み重ねて、(例えば)3回の口頭指導を行なっても、

考え方と行動が変容しない看護師さんの場合、文書指導1回目、それでも変容しない場合、文書指導2回目を施す。2回の文書指導を経ても行動変容しない場合、、、、、、就業規則の懲戒規定により処分を進める。

何故ならば、最終的に、入居者に不利益を与えるから、です。

京セラ創業者の故・稲盛和夫氏の言葉です。

「小善は大悪に似たり。大善は非情に似たり。」

職員に嫌われることを覚悟で、非情とも言える決断を下す必要がある。特養が、老健が、入居者の尊厳を守る、

ウェルビーイングを実現するという至上の目的を果たすために、最善策を躊躇してはいけない、ということです。これをやるために、理事長が存在しています。情、感情にほだされて、明確な人事上の手を打たないならば、

世のため人のためにならない。大悪です。社会悪になってしまいます。人間は説教では変わりません。仕組みでしか変わりません。仕組みの中で自らを変容させない者は、医療職であろう

と例外なく、組織人として失格です。法人という名の船から降りてもらわなければなりません。

繰り返します。組織人失格の看護師のわがまま、自我よりも、入居者の尊厳を優先しなければなりません。

決断できない理事長の組織は一生、「科学的介護」でアウトカムを出すことは難しいでしょう。

ご利用者の尊厳をとるのか?わがままな組織人失格者をのさばらせておくのか?

あなたは何のために「権力」を与えられているのか?を考えるべきです。

持った「権力を行使しない」理事長は、無責任というものです。

人間は自分の生命の灯火が消える前に、自分の人生の来し方が走馬灯のようにフラッシバックされるという話を

聞いたことはありませんか?仏教の教えによると、死の間際に、明らかに人間は自分の言動・行動に原理原則としての善悪があることを見せ

つけられ、感じさせられるそうです。他人の幸せのための言動・行動は幸福感を感じ(死の間際にです)、自己保身、

他人の幸福を犠牲にして、利己的な言動・行動・生き様については、地獄の苦しみを感じるそうな。(私もまだ死を

体験していませんから、確証はありませんが。)その時に、理事長としての判断を思い返して、自らを顧みて、苦しまないよう、正しい生き方をしたいものですね。

では、また!

-

ブログ2023.09.14

日本全国の特別養護老人ホームの類型とは(PHJによる独自の類型分けです)

みなさん、お元気ですか?

経営者としての、施設長としての、管理者としての、本日1日のあなたの仕事の「意図」は

どのようなものでしょうか?ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社(PHJ)の谷本です。

日本全国の特別養護老人ホーム(特養)には、様々なケア方針が存在することが一般的です。

以下に、PHJ独自見解による4つの類型について簡単に説明します。- 1.不適切ケア型特養

- この型では、スタッフの教育不足や尊重の欠如が明らかで、言葉遣いもタメ口や

スピーチロックが日常化しています。その結果、高齢者が防衛機制を働かせ、生きる

気力が失われていく可能性があります。防衛機制とは、ストレスや脅威に対処する

ために心理的なメカニズムが自動的に働く現象です。これによって認知症が進行する

リスクも高まります。 - その結果、高齢者が必要なケアを受けられず、健康状態や精神状態が悪化(高齢者

が防衛機制を働かせてしまう)し、生活の質が低下する可能性があります。

- 2.お世話型特養

- このケア方式は、スタッフが高齢者の日常生活を支援する形で主に「お世話」をする

スタイルです。この型は、一般的に日本でよく見られるケアスタイルであり、席ない

ことだけではなくできることも、「安全のため」というお題目に則り、代わりに「して

差し上げる」ことで、高齢者が安心できる環境を提供することが主眼とされています。

この型では、寝たきり状態が促進されることで、各種の廃用症候群(筋力の低下、関節

の硬直など)が進行していく可能性があります。これは肺炎や床ずれなどの身体的な問題

を引き起こすだけでなく、認知症が進行するリスクも増します。特に、高齢者が積極的に

動く機会が少なくなるため、健康状態は日増しに悪化、重度化していく可能性が高いです。

- 3.自律支援型特養

- この型では、高齢者ができることはご自分でしていただき、その代わりにご自身で

できないことについて代わりにして差し 上げることで、できる限り自立した生活を

送ることが推奨されます。スタッフは、高齢者が自分でできることは自分で行うように

サポートし、自律を促進するケアが行われます。 - この型は高齢者ができるだけ自立した生活を送ることを推奨していますが、具体的な

廃用症候群からの回復のノウハウを持ち合わせていないため、ケアの質に問題があると

されます。ケアのプロセスで具体的な回復への取り組みが少ないため、結果的に重度化

を招く可能性があります。

- 4.自立支援介護(科学的介護)型

- 科学的な根拠、科学的介護の先行研究理論に基づき、高齢者一人一人の身体状態や心理

状態を詳細に評価し、それに適したケアプランを作成するタイプです。

科学的な根拠に基づき、高齢者一人一人の状態を詳細に評価するこの型は、廃用症候群

からの回復や認知症BPSD(行動・心理症状)の消失といった高いアウトカムを目指し

ています。国民やご家族の非認知ニーズは、このような高いアウトカムを目指す科学的

介護にあると考えられます。

科学的介護が目指すアウトカムは非常に高く、多くの高齢者やその家族にとって非常に - 魅力的であると言えるでしょう。それが実現することで、高齢者の健康状態の向上だけで

なく、家族や社会全体の負担も軽減される可能性があります。この方向性は特に、社会

福祉法人の介護を科学的介護に改革する仕事においても非常に有用な指針となるでしょう。

各種症状に対する具体的なアプローチと解決策が提供されるため、高齢者やその家族が求

める非認知ニーズに応える可能性が高いです。

このようなケアが進行すれば、高齢者自身の健康状態が改善されるだけでなく、その家族

や社会全体の負担も軽減される可能性があります。

従って、科学的介護による改革は非常に有望な手段と言えるでしょう。P.F. ドラッカーは「マネジメントとは、働くものが頑張っている・・・を認めることで済ま

せるのではなく成果をださせるためのプロセス」と言っています。各特養の型とその成果、さらに科学的介護が目指す方向性にドラッカーの考えを適用して

みましょう。- 1.不適切ケア型特養

この型ではスタッフが頑張っているかもしれないが、その「頑張り」が高齢者の健康や

生活の質に貢献していない場合が多い。ドラッカーの言葉を借りれば、成果が出ていな - いのです。

- 2.お世話型特養(安静介護型)

お世話はしているが、それが高齢者の健康状態の悪化や廃用症候群の進行を招いている場合がある。

マネジメントとしては、成果(高齢者の健康状態の維持や向上)が出ていないと評価されるべきです。

- 3.自律支援型特養

この型では、高齢者が自立を促されるが、その過程で具体的な成果を出すプロセスやノウハウが

欠けている場合が多い。ドラッカーのマネジメントの定義に照らせば、こちらも成果を出して

いないと評価されます。

- 4.自立支援介護(科学的介護)型

この型はドラッカーのマネジメント観に最も合致していると言えるでしょう。なぜなら、科学的根拠

に基づいて各高齢者の状態を詳細に評価し、その上で最も効果的なケアを提供することで「成果」を

出すことを目指しているからです。

ドラッカーの考えに基づくと、成果を出すためのプロセスが確立されているのは自立支援介護(科学的介護)

型だけであり、これが社会全体、特に高齢者とその家族にとって最も有益なケアの型である可能性が高いです。

このような成果を出すプロセスが確立されれば、高齢者自身の健康状態はもちろん、その家族や社会全体の

負担も軽減されるでしょう。では、また!