記事一覧

ブログ | ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社 | 社会福祉 介護事業 コンサル

-

ブログ2023.12.05

介護業界の「アレ(A.R.E)!」

いつもお世話になっております。

PHJの堀内です。

今年もそんな時期になったんですね。

今年の・・・・・・・・。

今年の新語・流行語大賞は。

「アレ(A.R.E)!」

「今年は『アレ』に向かって」(2月)

「18年ぶりに『アレ』を成し遂げたので」(9月 リーグV)

「『アレ』の次の『アレ』も達成できて」(10月 ファン感謝デー)

今シーズン、選手やファンに意識させすぎないよう優勝を“アレ”と表現し、

18年ぶりに悲願の「アレ」を達成。

さらに、38年ぶり「アレのアレ」(日本一)も達成。

表彰式で、岡田監督が“アレ誕生”の秘話を。

「近くにある“コレ”を取ってっていうのは手が届くんですよね。

『コレ』は手で届く『アチラ』というと遠い感じがする。

そういう意味でアレっていうのは、もう少しで何かに辿り着くというか。

“もう少し”というのが加味されると思うので、

これはプレッシャーのかからない言葉でちょうどいいかな。」と。

有名なお話になっていますが、

阪神の優勝の要因は、

徹底的な守備の強化と、ボール球を見極める意識の浸透。

ボール球を見極める重要性を伝え、さらに選手の年俸につながる基準のフォアボールのポイントをこれまでより上げたとか。

いずれにしても、何かを成し遂げるということは、

そのための要因、すなわち「因」があるのだと思います。

瀬戸内寂聴さんの名言ですが、

『私たちの生きているこの世で起きることにはすべて原因がある、これが「因」です。起こった結果が「果」です。因果応報というように、必ず結果は来るのです。』

今年も残り僅かですが、

介護業界の経営者の皆様!

その意味では、明年の『アレ』(介護報酬改定)

2027年の『アレ』(アウトカム評価の介護報酬フレーム)

の勝利のための「因」を作るべき「時」ではないでしょうか。

「科学的介護」の導入は、待ったなしです。

「科学的介護」を推進する上で、まず取り組むことは、

「守備の強化」です。

組織改革と「倫理」教育からスタートすることを、

推奨します。

PHJが提唱する「PHJ-リーダーシップ・マネジメント・コミュニケーション・倫理教育メソッド【PHJ-LMCEメソッド】」には、組織改革の手法と「倫理」教育がプログラムされています。

PHJがお手伝いさせていただきます。お気軽にご連絡ください。

-

ブログ2023.12.04

正直言って、今さら!

いつもお世話になっております。

PHJの堀内です。

国会の話題に注目!

一つ目。

「参院議院運営委員会理事会は、本会議場などでの発言をその場で記録する手書きの速記者を廃止することを決めた。

かつては本会議場などには速記者がいたが、新型コロナウイルスの感染拡大への対応で2020年4月から取りやめ。近年は手書きの速記ができる人材が減っていた。

理事会は24年の通常国会から速記録の配布方法のペーパーレス化も決定。

衆院は手書きの速記を続ける。」と。

「正直言って、今さら。」

「衆院はどうする?」

「それもコロナで、人材不足で。どれだけ、国会は、時代遅れ。」

二つ目。

「国会でのスマートフォンの使用解禁に向け、1歩前進」とか。

河野デジタル相が、国会の答弁でスマートフォンを使い注意を受け、

そのことを発端に、5党1会派の議員が会合。 会合では、国会の答弁などでスマートフォンを使うことを認めるなどの国会改革に向け、新たな委員会を設置することで合意したと。

自民党・小泉進次郎衆院議員は、「政治の側が世の中にDX、デジタル化を求めているにもかかわらず、全然国会は進んでいない現状に風穴を開けていきたい。」と。

「正直言って、今さら。」

「小泉さんが、英雄のようになっているのですが、国会議員の先生たち、だから今の日本何ですよ。目を覚ましなさい。」

本当に、改革できない国会の姿は、今の日本を象徴していますね。

この改革できない原因は、「慣習」。

「慣習」とは、社会の集団により、伝えられて引き継がれてきた「ならわし」や「しきたり」のこと。

「慣習」の特徴はもう一つ、「意図的に受け継ぐ」ということ。

ちなみに、「ならわし」も「しきたり」もほぼ同じ意味で、目に見えないルールや決まり事、行動様式のような意味合いがありますね。

では、何故、日本は、この「慣習」を改革できないのか。

その要因は、「村社会」という既成概念にあると思います。

「村社会」とは、同類が集まって序列をつくり、頂点に立つ者の指示や判断に従って行動したり、利益の分配を図ったりするような閉鎖的な組織・社会を村にたとえた言葉。

村社会には、しきたりが設定され、それを破ったものには、村八分などの制裁が科せられる。

そこから派生して、同じような悪習を持つ閉鎖的な組織や社会も「村社会」と呼ばれますね。

「島国根性」「日本人気質」とも。

さて、介護業界の皆様!

介護の「ならわし」や「しきたり」は、「お世話型介護」でしょうか。

「介護に、科学的とは馴染まない。」とおっしゃる方々!

「正直言って、今さら。」

「どれだけ、時代遅れ。」

「国会の時代遅れを、笑っている場合ではないです。」

そして、何より、その介護の「慣習」で、犠牲になっているのが、

ご利用者様ということを知るべきです。

「科学的介護」の導入を進めようとのお考えがありましたら、

PHJにご相談ください。

「科学的介護」を推進する上で、まず取り組むことは、

閉鎖的な組織改革、そして、「倫理」教育からスタートすることを、

推奨しています。

PHJが提唱する「PHJ-リーダーシップ・マネジメント・コミュニケーション・倫理教育メソッド【PHJ-LMCEメソッド】」には、「悪しき慣習を改革する」手法が用意されています。

PHJがお手伝いさせていただきます。お気軽にご連絡ください。

-

ブログ2023.12.01

おむつゼロ特養が、継続しない理由 6種類

みなさん、お元気ですか?

経営者の、施設長の、管理者の皆様。

ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社(PHJ)の谷本です。

今回は、「科学的介護(自立支援介護)」で、過去に、いわゆる「おむつゼロ」を達成した特養が継続しなくなる理由を考えてみます。

1番目の理由

社会福祉法人の最高経営責任者である理事長が指揮をとっていない、あるいはブレる、あるいは放任している場合、さらには教育投資の決断をやめる場合、100%消滅する。

最高経営責任者である理事長は、組織の「脳神経」ですので、当然の理です。

トヨタ自動車の最高経営責任者が、自社の製造する自動車の「品質」を現場任せにすることなどあり得ません。介護も同様です。

2番目の理由

「おむつゼロ」の概念自体が、組織心理学の観点からみると、無理がある。

どのような組織も、どのような人間の集団も俗に「2:6:2の法則」ということが言われており、これは有名なので誰もがご存知と思われます。

100人の特養の入居者がいれば、ケアする側が入居者のエンパワーメント(生きる活力を沸き出せる)コミュニケーションを取り続けていても、生涯、頑張りたくない人はいるものです。

最高の結果で5割〜8割が、妥当ではないかと考えます。

3番目の理由

「科学的介護(自立支援介護)」の運用が、組織の仕組みになっておらず、一部のモチベーションの高い、センスの良い職員に属人的になっている場合、早晩、続くかなくなる。「科学的介護」が人事評価と連動すること、信賞必罰が原則となります。

4番目の理由

要介護高齢者視点の、「科学的介護」の前提となる「介護倫理」教育が圧倒的に内容のレベル感としても、頻度としても少なすぎる、教育不足であること。

ここが欠けていると「寝たきりから歩行ケアを(スパルタ的に?!)行い歩かせるなんて虐待だ!」、「本人が水分をとりたくないのに、促すのは虐待だ!」という

欧米の見識ある福祉の専門家が来たら爆笑のコメントが出るわけです。

日本は「依存誘導福祉」と言われています。

5番目の理由

介護保険制度の方向性を、最高経営責任者の理事長が理解していない。

6番目の理由

自力でやろうとする、自力で続けられると過信する。

残念ながら、自力では続きません。

介護業界は人員、構成員の出入りが当たり前だからです。

さらには、要介護高齢者の尊厳を守る仕事は、「選ばれし者の恍惚と不安」の中で全うされるもの。

介護現場の「退行欲求」を常に監視し、統制をかける、プロのコーチが定期的に関与し続けないと、継続しません。

これらの6つの理由を、すべてクリアすることが必要なのです。

では、また!

-

ブログ2023.11.30

コンサルティングでの重要な要素は、心理的安全性の確保と学習する組織の構築

みなさん、お元気ですか?

経営者の、施設長の、管理者の皆様。

ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社(PHJ)の谷本です。

PHJ-コンサルティングでの重要な要素は、「心理的安全性の確保と学習する組織の構築」です。

特に医療法人や社会福祉法人においては、職員の「やらされ感」を最小限に抑えることが重要です。

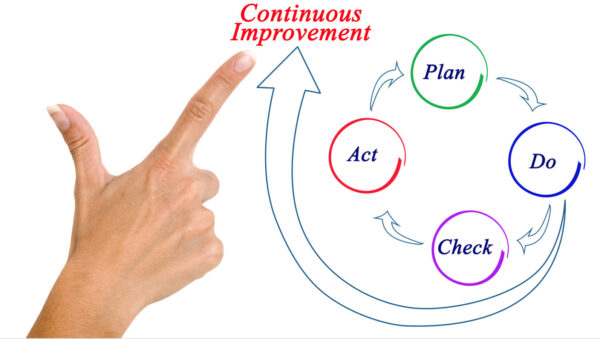

以下のステップでコンサルティング・トレーニングを構成します。

ステップ 1: 組織の現状理解と課題の特定

- ・社会福祉法人、医療法人の現状分析を行い、組織内のコミュニケーションの問題点を特定します。

- ・職員の意見や懸念を集めるためのインタビューまたはアンケートを実施します。

ステップ 2: 心理的安全性の概念の導入

- ・心理的安全性の重要性を経営層に説明し、それが組織の成長と直接的に関連していることを示します。

- ・安全な環境での意見交換の例やメリットを提示します。

ステップ 3: 学習する組織の構築

- ・継続的な学習と成長の文化を促進するための戦略を提案します。

- ・学習の機会を提供し、職員の自己啓発を奨励します。

ステップ 4: 1on1フィードバックミーティングの導入

- ・1on1フィードバックミーティングの目的とプロセスを明確に説明します。

- ・ミーティングを通じてのコミュニケーションスキルの向上方法を提案します。

ステップ 5: 教育とトレーニング

- ・組織心理学や神経言語プログラミング(NLP)に基づいたトレーニングプログラムを提案します。

- ・実践的なコミュニケーションスキルの向上を目的としたワークショップを開催します。

ステップ 6: フィードバックと評価

- ・実施された変更の効果を測定するためのフィードバックシステムを設置します。

- ・定期的なレビューと改善のためのアクションプランを作成します。

ステップ 7: 継続的なサポートとフォローアップ

- ・実施した変更に対する継続的なサポートとフォローアップを提供します。

- ・成果と改善点を定期的にレビューし、必要に応じてアプローチを調整します。

このアプローチを通じて、医療法人や社会福祉法人は心理的安全性を確保し、学習する組織としての成長を遂げることが期待されます。また、職員の「やらされ感」を軽減し、自発的な参加と成長を促すことができるでしょう。

さらに、経営者が危惧する、懸念する〜「やらされ感」を感じさせずに心理的安全性を確保し、学習する組織を実現するためには、以下の方法が効果的です。

- 1.職員の参加と意見を尊重する

- ・職員が自らの意見を自由に表明できる環境を作ります。

- ・組織の変革や決定において、職員の意見を積極的に取り入れることで、彼らの関与感を高めます。

- 2.目的とビジョンの共有

- ・組織の目的やビジョンを明確にし、それを全職員と共有します。

- ・各個人が組織の大きな目標にどう貢献しているかを理解しやすくすることで、意義とやりがいを感じるように促します。

- 3.小さな成功を祝う

- ・小さな成果や進歩を認識し、それを祝うことで、ポジティブな学習環境を構築します。

- ・成功体験を通じて、職員が自発的に取り組む姿勢を育てます。

- 4.インフォーマルなコミュニケーションの促進

- ・非公式の場やカジュアルな会話を通じて、職員間の信頼関係を築きます。

- ・階層を超えたコミュニケーションを促進することで、組織全体の連携を強化します。

- 5.教育と研修の機会を提供

- ・職員が新しいスキルを学び、自己成長を実感できる研修を提供します。

- ・学習の機会を通じて、職員が組織に対するコミットメントを深めます。

- 6.フィードバックの正しい使用

- ・定期的かつ建設的なフィードバックを提供し、職員の成長をサポートします。

- ・フィードバックは対話の形を取り、双方向のコミュニケーションを重視します。

- 7.安全な失敗を許容

- ・失敗を学びの機会と捉え、それを公開することで、組織全体の学習を促進します。

- ・完璧主義ではなく、試行錯誤を通じて成長する文化を育てます。

これらのアプローチを通じて、組織は職員の「やらされ感」を減少させ、より自発的な参加と成長を促すことが可能になります。

心理的安全性と学習する組織の構築は、職員一人ひとりの積極的な関与と貢献から生まれます。

では、また!

-

ブログ2023.11.29

特別養護老人ホームにおける科学的介護メソッドの導入:職員の心を動かし、変化をリードする方法

みなさん、お元気ですか?

経営者の、施設長の、管理者の皆様。

ポスト・ヒューマン・ジャパン株式会社(PHJ)の谷本です。

現代の特別養護老人ホーム・介護老人保健施設における介護は、高齢者の増加と共に、より質の高いサービスが求められています。

ある意味、医師や医療関係専門家、介護関係専門家の既存の「当たり前」、常識を超える場合があります。

そのため、従来のお世話型介護から科学的介護メソッドへの移行は、多くの職員にとって大きな変化です。このメルマガでは、職員の抵抗や躊躇を克服し、介護の質を高めるための方法をステップバイステップで解説します。

ステップ 1: 情報提供と教育

- 1.職員向けの情報セッションとワークショップの開催: 科学的介護メソッドの基本原則と実践方法を紹介します。

- 2.科学的介護メソッドの利点と効果に関するデータの共有: 客観的な研究結果やデータを用いて、新しい方法が

どのように高齢者の生活の質を向上させるかを示します。 - 3.成功事例の提示: 他の施設での成功事例を紹介し、職員が具体的な成果をイメージしやすくします。

ステップ 2: コミュニケーションと共感

- 1.職員の意見や懸念を聞くためのミーティングの設定: 定期的にミーティングを開催し、職員の意見や懸念を聞きます。

- 2.共感的なリーダーシップの展開: 職員の不安を理解し、共感を示しながら支援します。

- 3.職員の経験や知識を尊重する態度: 既存の知識や経験を無視せず、新しいメソッドへの統合を促します。

ステップ 3: 小規模な実験とフィードバック

- 1.小規模な試験的プロジェクトの導入: 小規模なグループで新しいメソッドを試し、その効果を検証します。

- 2.定期的なフィードバックセッション: 実験の結果に基づいて、定期的にフィードバックを収集し、改善点を見つけます。

- 3.改善点と成功体験の共有: 成功事例や改善点を全職員と共有し、学びを組織全体で共有します。

ステップ 4: トレーニングとサポート

- 1.専門的なトレーニングプログラムの提供: 職員が新しいメソッドを習得するための継続的なトレーニングを提供します。

- 2.継続的なサポートとメンタリング: 不安や疑問に対して、個別のサポートやメンタリングを行います。

- 3.新しいメソッドへの慣れや自信の構築: 実践を通じて職員が新しいメソッドに慣れ、自信を持てるよう支援します。

ステップ 5: 経営者との連携

- 1.経営者によるサポートとリソースの提供: 経営者が変化を支援し、必要なリソースを提供します。→外部専門家の登用

- 2.職員の努力を認識し、報いる制度: 職員の努力と成果を認め、適切な報酬や評価を行います。

- 3.組織全体の文化変革に向けたリーダーシップ: 経営者として、組織全体の文化変革をリードし、持続可能な変化を目指します。

結論:

変化は難しく、時間がかかることもありますが、その重要性は計り知れません。

特別養護老人ホームにおける科学的介護メソッドの導入は、高齢者の生活の質を高めるだけでなく、職員の働きがいや職場環境の改善にも大きく寄与します。

皆様が本メルマガでご紹介したステップバイステップのアプローチを通じて、職員と経営者が一丸となり、組織全体の福祉を高品質なものに向上させる一歩を踏み出すことを願っています。

では、また!